スマホカメラの画素数は意味ない?画質の真実を解説

「スマホカメラの画素数は意味ない」というフレーズを耳にして、どのスマートフォンを選べば良いのか、その基準が分からなくなり悩んでいませんか?スペック表に並ぶ画素数ランキング上位の機種が、必ずしもあなたにとって最適な一台とは限らず、本当に写真が一番綺麗に撮れるスマホを探し出すのは、情報が溢れる現代において非常に難しい課題です。画素数が大きいとどんなメリットがありますか?という基本的な疑問から、逆にカメラの画素数が高いデメリット、そして見過ごされがちな低画素カメラのメリットについて、深く知りたい方も多いでしょう。また、結局のところカメラの画素数はいくつあればいいですか?という具体的な指標や、意図的に画素数を下げる設定がなぜ存在するのか、その意味についても気になるところです。この記事では、スマホカメラの主流である1200万画素、4800万画素、5000万画素比較を具体的に行いながら、カメラの性能が1番いいスマホは?というあなたの本質的な疑問に答えるため、画質と画素数の複雑で誤解されやすい関係性を、根本から徹底的に解説していきます。

- 画素数と画質の本当の関係性

- 高画素・低画素それぞれのメリットとデメリット

- あなたの使い方に合ったスマホカメラの選び方

- 画素数以外の重要なカメラ性能のチェックポイント

スマホカメラの画素数は意味ない?画質の真実

- 画素数が大きいとどんなメリットがありますか?

- カメラの画素数が高いデメリットは?

- 低画素カメラのメリットとは?

- カメラの画素数を下げる設定と効果

- カメラの画素数はいくつあればいいですか?

画素数が大きいとどんなメリットがありますか?

家電ユニバース作成イメージ

スマホカメラの画素数が大きいことによって得られる最大のメリットは、一言で言えば「解像度の高さ」に集約されます。これにより、ディテールまで克明に記録でき、撮影後の編集や活用範囲が大きく広がるという利点があります。

デジタル写真は「画素(ピクセル)」と呼ばれる、色情報を持った非常に小さな点の集合体で描かれています。画素数が大きいということは、同じ面積をより多くの点で描写できることを意味し、結果としてきめ細やかで精細な表現が可能になるのです。それはまるで、少ない絵の具で描くよりも、たくさんの絵の具を使って描く方が、より繊細なグラデーションや質感を表現できるのに似ています。

高画素がもたらす3つの具体的なメリット

1. 驚異的な拡大性能

撮影した写真の一部をピンチアウトして拡大しても、画像の粗さ(ピクセル感)が目立ちにくく、被写体の質感や遠景の建物の細部までクリアに確認できます。例えば、4800万画素で撮影した写真は、中央部分の4分の1を切り取っても、まだ1200万画素の解像度が残っている計算になり、十分な画質を保てます。

2. 自由自在なトリミング耐性

集合写真で一部の人物だけを切り抜いたり、風景写真で不要な部分をカットして構図を調整したりする「トリミング」を行っても、画質の劣化を最小限に抑えることが可能です。これにより、撮影時に完璧な構図を追求しなくても、後から理想的な一枚に仕上げるクリエイティブな自由度が格段に向上します。

3. 大判印刷でも美しい仕上がり

写真を美しく印刷するためには、一般的に300dpi(1インチあたり300ドット)以上の解像度が推奨されます。高画素であればあるほど、この基準をクリアできる印刷サイズが大きくなります。例えば、A3サイズ(約29.7cm x 42cm)で高精細な印刷を行うには約1700万画素が必要とされますが、4800万画素あれば、さらに大きなポスターサイズの印刷にも耐えうる品質を確保できます。

このように、撮影した写真をただスマートフォンで眺めるだけでなく、積極的に編集したり、作品として大きく印刷したりといった目的があるユーザーにとっては、画素数が大きいことの恩恵を最大限に享受できるでしょう。

カメラの画素数が高いデメリットは?

によるノイズが目立つ写真と、大きな受光面積(低画素)によるクリアな夜景写真。.jpg)

家電ユニバース作成イメージ

高画素化はメリットばかりではありません。特に、ボディサイズに制約のあるスマートフォンにおいては、画素数を追求することがかえって画質を損なう原因となったり、使い勝手を悪化させたりするケースも少なくありません。理解しておくべき主なデメリットは、データ容量の肥大化、暗所での画質低下リスク、そして手ブレに対するシビアさの3点です。

高画素カメラが抱える潜在的なデメリット

1. 写真データの容量が爆発的に増加する

最も体感しやすいデメリットが、ファイルサイズの大きさです。一般的な1200万画素の写真がJPEG形式で3〜5MB程度なのに対し、4800万画素では1枚あたり12〜18MB、さらに高画質なRAW形式(Apple ProRAWなど)で撮影すると、1枚で50MBを超えることもあります。これにより、スマートフォンのストレージが短期間で圧迫されたり、iCloudやGoogleフォトといったクラウドサービスへのバックアップに多くの時間と通信量を要したりする事態に陥ります。

2. 暗所での撮影でノイズが発生しやすくなる

スマートフォンのカメラに搭載されるイメージセンサーのサイズは限られています。その限られた面積に多くの画素を詰め込むと、必然的に1画素あたりの面積(画素ピッチ)は小さくなります。画素は光を受け取るための「器」のようなもので、器が小さいと十分な量の光を捉えられません。そのため、特に夜景や薄暗い室内といった光量が少ない環境(暗所)では、光の情報不足を補うために感度を上げる必要があり、結果としてザラザラとしたデジタルノイズが目立ちやすい写真になってしまう傾向があります。

3. 手ブレの影響をより受けやすくなる

高画素カメラは、肉眼では捉えられないほどの微細なディテールまで写し撮る能力を持っています。これはメリットである一方、撮影者のほんのわずかな手の揺れ(手ブレ)も、拡大された形で忠実に記録してしまうことを意味します。遠くのものを撮る望遠撮影や、シャッタースピードが遅くなる暗所での撮影では、光学式手ブレ補正(OIS)の性能が良くても、三脚を使うなどの工夫をしないと、せっかくの高画素性能が台無しになるブレた写真になりがちです。

これらのデメリットを知らずに「画素数が高いから」という理由だけで機種を選ぶと、「思ったより夜景が綺麗に撮れない」「すぐに容量不足のアラートが出る」といったミスマッチが生じる可能性があるため、十分な注意が必要です。

低画素カメラのメリットとは?

家電ユニバース作成イメージ

高画素カメラが抱えるデメリットは、そのまま低画素(現在の基準では1200万画素クラス)カメラのメリットへと繋がります。具体的には、ファイルサイズが軽量で扱いやすいこと、そして物理的な特性から暗所撮影に強いという、実用面で非常に重要な利点を持っています。

古いスマートフォンのイメージから「画素数が低い=画質が劣る」という先入観を持つ方もいますが、最新の技術で作られた1200万画素カメラは、非常に洗練された完成度を誇ります。

低画素(1200万画素クラス)が持つ実用的なメリット

1. データが軽量で、撮影から共有までがスムーズ

1枚あたりのファイルサイズが数MB程度と小さいため、スマートフォンのストレージ容量を過度に心配することなく、気軽にたくさんの写真を撮影できます。また、SNSへのアップロードや、メッセージアプリでの友人・家族への共有も非常にスピーディーです。このストレスのない軽快な取り回しは、日々の記録を大切にするユーザーにとって大きな魅力となるでしょう。

2. 暗所でもノイズの少ないクリアな画質を実現しやすい

前述の通り、同じサイズのセンサーであれば、画素数が少ない方が1画素あたりの受光面積を大きく確保できます。これにより、より多くの光を効率的に取り込むことができ、暗いシーンでもノイズの発生を抑えた、明るくクリアな写真を撮影しやすいという物理的なアドバンテージがあります。事実、長年カメラ性能で高い評価を受け続けるGoogle PixelシリーズやiPhoneの標準モデルは、いたずらに画素数競争に参加するのではなく、1200万画素という画質と実用性のバランスに優れた選択を続けています。これは、画質の本質を理解した上での意図的な設計思想の表れです。

「それなら、結局画素数は少ない方が良いのでは?」と感じるかもしれませんね。しかし、そう単純ではないのが現代のスマホカメラの面白いところです。多くの高画素スマホは、次に紹介する「ピクセルビニング」という技術で、高画素と低画素の“良いとこ取り”を実現しているのです。

カメラの画素数を下げる設定と効果

近年の高画素スマートフォンには、撮影時に意図的に画素数を下げて記録する機能が標準的に搭載されています。これは単なるダウングレードではなく、高画素センサーのポテンシャルを最大限に引き出し、むしろ画質を向上させるための非常に高度な技術的アプローチです。

その中核をなす技術が「ピクセルビニング(Pixel Binning)」です。

ピクセルビニングの仕組みとは?

家電ユニバース作成イメージ

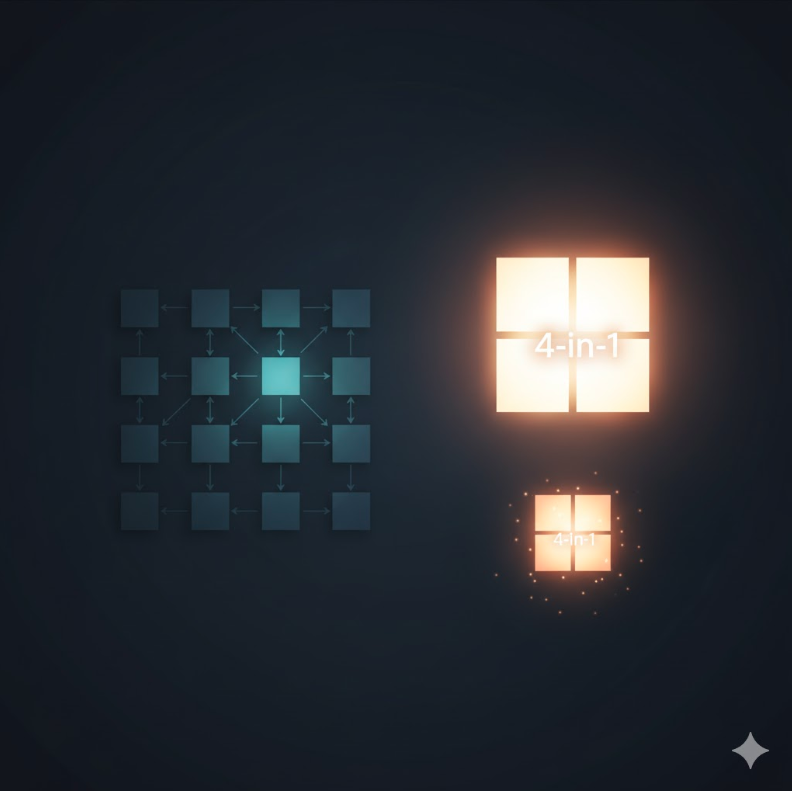

ピクセルビニングとは、高画素センサーに密集して配置された隣り合う複数の画素(例えば、2×2の4つや3×3の9つ)を、ソフトウェア処理によって仮想的に1つの大きな画素として機能させる技術を指します。例えば、4800万画素のセンサーで4つの画素を1つに束ねる(4-in-1 ビニング)処理を行うと、最終的に記録される写真は1200万画素(4800万 ÷ 4)の画像になります。

ピクセルビニングがもたらす絶大な効果

この技術の最大の目的は、画質の向上です。複数の小さな画素を束ねることで、実質的な1画素あたりの受光面積が大きくなるため、暗い場所でもより多くの光を取り込めてノイズの少ない明るい写真を撮影できるようになります。さらに、複数の画素から得た情報を統合することで、色情報の精度やダイナミックレンジ(明暗の表現幅)も向上します。

同時に、記録される写真の画素数は低くなるため、ファイルサイズを抑えられるという実用的なメリットも享受できます。最新のiPhone Proシリーズや多くのAndroidハイエンドモデルでは、ユーザーが意識しない標準の撮影モードでこのピクセルビニングが自動的に適用されています。そして、光量が十分な日中など、最高の解像度が必要な場面でのみ、設定を切り替えて4800万画素や1億画素といったフル解像度で撮影する、というスマートな使い分けが可能です。

つまり、現代のスマホにおける「画素数を下げる設定」は、画質を犠牲にする機能制限ではなく、あらゆる撮影シーンで最適な画質を引き出すためのインテリジェントな仕組みなのです。

カメラの画素数はいくつあればいいですか?

この問いに対する最も的確な答えは、「あなたの写真の主な用途によって決まる」です。しかし、結論から言えば、ほとんどの日常的な使い方においては1200万画素あれば全く問題なく、むしろ十分すぎるほどです。

スマートフォンやPCの画面で写真を楽しんだり、SNSに投稿したりする用途では、それ以上の高画素は性能を持て余してしまうことさえあります。以下に、具体的な用途と、それに適した画素数の目安をより詳しく解説した表をまとめました。

| 主な用途 | 推奨画素数の目安 | より詳しい解説 |

|---|---|---|

| SNS投稿、LINEでの共有、スマホ画面での閲覧 | 300万~1200万画素 | 例えば、Instagramが推奨する画像の短辺は1080ピクセルです。これは約200万画素の写真に相当します。つまり、1200万画素で撮影した写真は、SNSにアップロードされる際に大幅に圧縮されているのが実情です。データが軽い方がアップロードも速く、利便性が高いと言えます。 |

| 写真のL判~A4サイズでの家庭用印刷 | 800万~1200万画素 | 高品位な写真印刷の基準とされる解像度300dpiでA4サイズ(210mm x 297mm)を印刷する場合、計算上は約870万画素(2480 x 3508ピクセル)が必要です。そのため、少しトリミングする余裕を考慮しても、1200万画素あれば家庭用のプリンターで美しい写真を出力するのに十分な性能です。 |

| A3以上の大判印刷、作品としての展示、商用利用 | 2400万画素以上 | ポスター印刷や、写真の一部を大胆に切り抜いて広告などに使用する場合、元々の情報量が多い高画素データが圧倒的に有利です。4800万画素や1億画素あれば、細部のディテールを損なうことなく、プロフェッショナルな要求に応えるクオリティを維持できます。 |

このように、まずはご自身の使い方を具体的にイメージし、「撮った写真をどのように楽しみたいか」を明確にすることが、自分にとって最適な画素数を知るための最も確実な方法となります。

スマホカメラの画素数が意味ない時の選び方

- 1200万画素・4800万画素・5000万画素比較

- 画素数ランキングを見るときの注意点

- 写真が一番綺麗に撮れるスマホの条件

- カメラの性能が1番いいスマホはどれ?

- まとめ:スマホカメラの画素数は意味ないのか

1200万画素・4800万画素・5000万画素比較

画素数の具体的な数値の違いが、実際の写真体験にどのような差をもたらすのでしょうか。ここでは、現在のスマートフォンカメラ市場で主流となっている3つの画素数帯を比較し、それぞれの特性と最適な利用シーンを深掘りします。

「数字が4倍も違うけど、実際の写真も4倍綺麗になるの?」という素朴な疑問に、それぞれの長所と短所を交えながら具体的にお答えします!

1200万画素:完成された信頼のバランス型

長年にわたりスマートフォンの標準画素数として採用され、技術的に非常に成熟しているのが1200万画素です。最大の強みは、画質、データ容量、処理速度というカメラに求められる3大要素のバランスが極めて高いレベルで最適化されている点にあります。1画素あたりの面積を確保しやすいため暗所撮影に強く、ファイルサイズも手頃なため、撮影からSNSでの共有、A4サイズ程度の印刷まで、日常のあらゆるシーンで満足度の高い美しい写真を軽快に撮影できます。

【向いている人】: 難しい設定は考えず、いつでも気軽に綺麗な写真を撮りたい人。撮影枚数が多く、ストレージ容量や共有の手軽さを重視する人。

4800万画素・5000万画素:ディテールと編集耐性に優れたプロフェッショナル仕様

iPhone Proシリーズや多くのAndroidハイエンドモデルに搭載されている高画素センサーです。このクラスの真価は、光量が豊富な環境下で発揮される圧倒的な解像感と、撮影後の編集耐性にあります。日中の風景を撮影すれば、遠くの木の葉一枚一枚や建物の壁の質感まで驚くほど緻密に描写します。また、撮影後に写真の一部を大幅に切り取っても十分な画質が残るため、構図の再構築やデジタルズームの代用としての活用も可能です。

モードの使い分けが性能を引き出す鍵

前述の通り、これらの高画素カメラは標準モードでは「ピクセルビニング」技術により、画質と効率を両立した1200万画素で記録されるのが一般的です。4800万画素のフル性能を引き出すには、カメラアプリの設定で「ProRAW」や「高解像度モード」などを明示的に選択する必要があります。常時使う設定というよりは、三脚を立てて撮る風景写真や、作品として仕上げたいポートレートなど、「ここぞ」という一枚を最高の品質で残したい時に真価を発揮する、いわば特別な撮影モードと考えるのが適切です。

【向いている人】: 撮影した写真をPCで本格的に編集(レタッチ)する人。写真を大きく印刷したり、作品作りを楽しんだりするクリエイティブな用途を想定している人。

結論として、手軽な日常記録を重視するなら1200万画素、写真表現の可能性を追求したいなら4800万画素以上のモデルが、それぞれのニーズに的確に応えてくれるでしょう。

画素数ランキングを見るときの注意点

新しいスマートフォンを選ぶ際、スペック比較サイトなどで目にする「画素数ランキング」は、一見すると非常に分かりやすい指標に思えます。しかし、このランキングを鵜呑みにするのは危険です。なぜなら、画素数の順位が、そのまま写真の美しさやカメラ性能全体の優劣を示すものでは決してないからです。

デジタルカメラの画質は、画素数というたった一つの要素で決まるほど単純なものではありません。むしろ、後述するセンサーサイズやレンズ性能、画像処理エンジンといった複数の要素が複雑に絡み合い、その総合的なバランスこそが、最終的な写真のクオリティを決定づけます。

ランキングの数字という“幻想”に惑わされないで!

画素数ランキングでトップに君臨する2億画素(200MP)のスマートフォンが、必ずしもあなたにとって最高のカメラ付きスマホとは限りません。仮に画素数が非常に高くても、光を取り込むセンサーが小さかったり、レンズの品質が低かったり、画像処理のチューニングが未熟だったりすれば、はるかに画素数が少ない1200万画素のスマートフォンに総合的な画質で劣るという現象は、ごく普通に起こり得ます。

これは、車の性能を最高速度だけで判断するようなものです。いくら最高速度が高くても、加速性能やコーナリング、乗り心地、安全性が伴っていなければ、良い車とは言えませんよね。カメラもそれと同じです。

カメラ性能を客観的に評価するサイトとして世界的に知られる「DXOMARK」のスコアを見ても、上位にランクインする機種は、画素数だけでなく、色の再現性、オートフォーカスの速度と正確さ、ノイズレベル、ダイナミックレンジの広さなど、多岐にわたる評価項目で総合的に高い点数を獲得しています。

ランキングは、あくまでも数あるスペックの中の一つの参考値として捉え、「なぜこの機種はこの画素数を採用したのか」「その高画素を活かすための他の技術はどうなっているのか」という、より深い視点を持つことが、後悔しないスマートフォン選びの鍵となります。

写真が一番綺麗に撮れるスマホの条件

家電ユニバース作成イメージ

では、「画素数以外に、具体的に何に注目すればいいのか?」という疑問にお答えします。本当に写真が綺麗に撮れるスマートフォンは、画素数というスペック以上に、以下の4つの要素が極めて高いレベルで調和しています。これらこそが、画質の本質を決定づけるのです。

高画質を実現する4つの心臓部

- センサーサイズ:画質の土台。大きいほど正義。

- レンズ性能(F値):光の入り口。F値が小さいほど明るく美しいボケ味。

- 画像処理エンジン(ISP):撮影データを写真に仕上げる頭脳。

- ソフトウェア処理(コンピュテーショナルフォトグラフィー):AIが物理的限界を超える魔法。

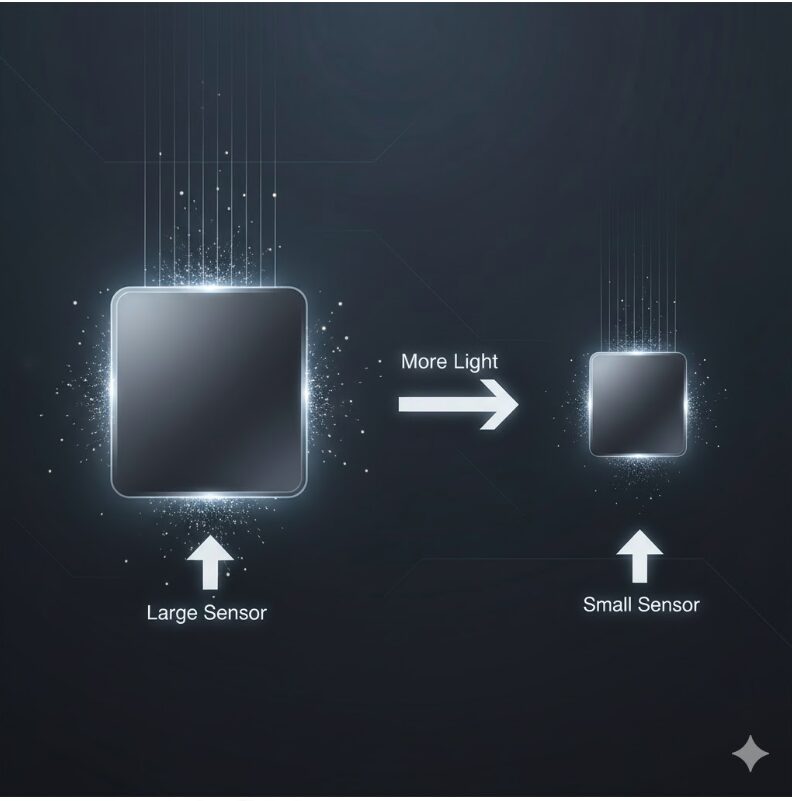

1. センサーサイズ

カメラの画質を語る上で最も重要な要素と言っても過言ではありません。イメージセンサーは、レンズを通して入ってきた光をデジタルデータに変換する、カメラの「網膜」にあたる部品です。このセンサーの物理的なサイズが大きいほど、一度に多くの光を取り込むことができます。これにより、特に光の少ない夜間や室内でもノイズの発生を抑え、色の階調が豊かなプロ品質の写真を撮ることが可能になります。近年、「1インチセンサー」を搭載したスマートフォンが注目されるのは、この物理的な優位性があるからです。

2. レンズ性能(F値)

レンズのスペック表に必ず記載されている「F値(例: F1.8)」は、レンズの「明るさ」を示す指標です。この数値が小さいほど「明るいレンズ」とされ、より多くの光をセンサーに届けることができます。光を多く取り込めるため、暗い場所でもシャッタースピードを速く保ちやすく、結果として手ブレを抑えることができます。また、F値が小さいレンズは、被写体にピントを合わせると背景が大きくボケるという特性があり、一眼レフで撮影したような印象的なポートレート写真を撮りやすくなります。

3. 画像処理エンジン(ISP)

ISP(Image Signal Processor)は、センサーが受け取った膨大な光の情報を、私たちが目にする美しい「写真」として完成させるための専門プロセッサーです。スマートフォンの頭脳であるSoC(System on a Chip)に内蔵されており、Appleの「Aシリーズ Bionicチップ」やGoogleの「Tensorチップ」の性能の一部を担っています。このISPの性能が高いほど、ノイズの除去、正確な色の再現、明暗差の激しい場面でも白飛びや黒つぶれを防ぐHDR(ハイダイナミックレンジ)合成といった処理を瞬時に、かつ高度に行うことができ、写真の仕上がりが劇的に向上します。

4. ソフトウェア処理(コンピュテーショナルフォトグラフィー)

近年のスマートフォンカメラの飛躍的な進化を支えているのが、AI(人工知能)などを駆使したこのソフトウェアの力です。物理的なセンサーやレンズの限界を、膨大な計算処理によって乗り越えようとする技術全般を指します。例えば、複数枚の写真を連続撮影して合成することで美しい夜景を生み出すGoogleの「夜景モード」や、被写体と背景を精密に分離して自然なボケ味を作り出す「ポートレートモード」などが代表例です。これらのソフトウェア処理のアルゴリズムの優劣が、現代のスマホカメラの「綺麗さ」を最終的に決定づけていると言っても良いでしょう。

これらの4つの要素が、まるでオーケストラのように連携し、調和することで、初めて息をのむような美しい一枚が生まれるのです。

カメラの性能が1番いいスマホはどれ?

家電ユニバース作成イメージ

「では結局、どのスマホが一番なの?」という最終的な問いに対する最も誠実な答えは、「あなたの撮影スタイルや、何を最も重視するかによって『一番』は変わる」ということです。

絶対的な王者が存在するわけではなく、各メーカー、各モデルがそれぞれに異なる強みや哲学を持ってカメラを設計しています。ここでは、主要な撮影スタイル別に、それぞれのニーズに応えてくれる代表的なスマートフォンシリーズの特徴を、より深くご紹介します。

あなたの撮影スタイルに合うのはどれ?主要スマホシリーズの特徴

オールラウンドな優等生と最高の動画体験を求めるなら:iPhone Proシリーズ

静止画・動画ともに、どのようなシーンでも失敗の少ない安定した高品質な結果を出してくれるのが最大の魅力です。特に、プロレベルの映像制作にも使われる「ProResビデオ」撮影や、編集から共有までシームレスに行えるAppleのエコシステムは、動画を重視するユーザーにとって他の追随を許さない強みを持っています。

AIによる魔法の編集と“見たまま”の自然な写真が好きなら:Google Pixelシリーズ

Googleが誇る強力なAI技術を駆使した「コンピュテーショナルフォトグラフィー」が真骨頂。撮影後に写り込んだ不要な人物や物を消せる「消しゴムマジック」や、複数の集合写真から全員のベストな表情を合成する機能など、撮影後の楽しみも提供してくれます。派手な演出よりも、見たままの光景を自然な色合いで美しく残したい人に最適です。

遠くの被写体をクリアに捉えたい“推し活”最強カメラなら:Galaxy S Ultraシリーズ

スマートフォンの常識を覆すほどの強力な望遠カメラ性能が特徴です。光学3倍・10倍といった複数の望遠レンズを搭載し、デジタルズームと組み合わせることで、月さえも撮影できる「スペースズーム」を実現。コンサートやスポーツ観戦、子どもの運動会、野鳥の撮影など、被写体との距離が遠い場面でその圧倒的な性能を発揮します。

一眼レフのような本格的な写真表現を追求したいなら:Xiaomi、Sony Xperia Proシリーズなど

ドイツの老舗カメラメーカー「Leica(ライカ)」との協業により、独特の色合いや描写を追求するXiaomiの上位モデルや、自社のデジタル一眼カメラ「α(アルファ)」の技術を惜しみなく投入し、シャッタースピードやISO感度などを細かくマニュアル設定できるSonyのXperia Proシリーズなど、より深くカメラと向き合いたい写真愛好家のための選択肢も存在します。

まずはご自身の「こんな写真を撮りたい」というイメージを具体的に描き、それに最もマッチした強みを持つスマートフォンを選ぶこと。それこそが、あなたにとっての「性能が1番いいスマホ」を見つけ出す、唯一かつ最良の方法と言えるでしょう。

まとめ:スマホカメラの画素数は意味ないのか

この記事を通じて解説してきた、「スマホカメラの画素数と画質」に関する重要なポイントを以下にまとめます。

- 「スマホカメラの画素数は意味ない」という言葉は半分正しく半分は誤解

- 高画素の明確なメリットは拡大・トリミング耐性と大判印刷への強さ

- 高画素のデメリットはデータ容量の増大と暗所でのノイズ発生リスク

- 低画素(1200万画素クラス)はデータが軽く暗所撮影に強い実用的な選択肢

- 日常使いやSNSがメインなら1200万画素で画質は全く問題ない

- 現代の高画素スマホはピクセルビニング技術で画質と容量を両立している

- 意図的に画素数を下げる設定は画質を向上させるための高度な仕組み

- 画質を決定づける最も重要な物理要素は画素数よりもセンサーサイズ

- F値が小さい明るいレンズは暗所での手ブレを防ぎ美しいボケ味を生む

– 画像処理エンジン(ISP)の性能が写真の最終的な仕上がりを左右する – AIによるソフトウェア処理が物理的な限界を超えた画質を実現する – スペック表の画素数ランキングだけでカメラの総合性能は判断できない – 1200万画素と高画素の画質差は拡大や印刷など特定の用途で顕著になる – 「写真が綺麗に撮れるスマホ」はハードウェアとソフトウェアの総合力で決まる – あなたにとって「性能が1番いいスマホ」は撮影目的や重視するポイントによって異なる