スマホのWi-Fiは2.4GHzと5GHzどっちが良い?

スマホでWi-Fiに接続する際、2.4GHzと5GHzのどっちに繋ぐべきか悩んでいませんか。Wi-Fiの選択肢に表示されるAとGの違いや、そもそもWi-Fiが二つある理由は何ですか?と疑問に思う方も多いでしょう。通信速度はどちらが早いのか、5GHzはなぜ早いのですか?というメリットだけでなく、5GHzの弱点は何ですか?といった注意点、2.4ghzと5ghzの同時使用におけるデメリットの有無など、気になる点は多いはずです。また、回線速度はどれくらいが普通ですか?という基準や、実際の利用者の口コミも知りたいところ。テレビに接続する場合、どっちかわからない時の自動切り替えはどっちがいいのかも解説します。この記事では、あなたのスマホ利用環境に最適なWi-Fiの選び方を徹底的に解明します。

- 2.4GHzと5GHzの基本的な違いがわかる

- それぞれのメリット・デメリットを理解できる

- スマホやテレビなど利用シーン別の最適な選び方が身につく

- Wi-Fiの通信を安定させるためのヒントが得られる

スマホは2.4GHzと5GHzどっち?基本の違いを解説

- Wi-Fiが二つある理由は何ですか?

- Wi-Fiの「A」と「G」が示す周波数帯

- 2.4GHz帯のメリットと注意点

- 5GHzの弱点は何ですか?壁や距離

- 通信速度は結局どちらが早い?

- 5GHzはなぜ早いのですか?その仕組み

Wi-Fiが二つある理由は何ですか?

の対比。.jpg)

家電ユニバース作成イメージ

スマホのWi-Fi設定画面を開くと、同じような名前のネットワーク名(SSID)が2つ並んで表示され、どちらに接続すればよいか迷った経験は多くの方にあるでしょう。これは、ご家庭のWi-Fiルーターが「周波数帯」と呼ばれる性質の異なる2種類の電波を同時に発信しているためです。

具体的には、「2.4GHz(ギガヘルツ)」と「5GHz」という2種類の電波を飛ばしています。これら2つの周波数帯は、インターネットの黎明期から現代に至るまでの技術の進化の過程で、それぞれの役割を持って登場しました。言ってしまえば、交通網における「一般道」と「高速道路」の関係によく似ています。一般道(2.4GHz)は古くからあり、どこへでも繋がっていますが、交通量が多く混雑しがちです。一方、高速道路(5GHz)は新しく、速く移動できますが、入り口が限られ、どこへでも行けるわけではありません。

インターネットの利用が単純なウェブ閲覧から高画質な動画視聴やオンラインゲームへと高度化するにつれ、より高速で安定した「専用レーン」の必要性が高まりました。そのニーズに応える形で登場したのが5GHz帯です。Wi-Fiルーターが2つの選択肢を提供しているのは、利用者が自身の環境や目的に応じて最適な通信経路を選べるようにするためなのです。

使い分けが快適さの鍵

Wi-Fiルーターが2つの周波数帯(2.4GHzと5GHz)を提供しているのは、利用者に状況に応じた最適な通信経路を選択させるためです。それぞれのメリットとデメリットを正しく理解し、意識的に使い分けることが、快適なインターネット環境を構築する上で非常に重要になります。

Wi-Fiの「A」と「G」が示す周波数帯

Wi-Fiのネットワーク名(SSID)の末尾に付いている「-A」や「-G」といったアルファベットは、Wi-Fiの「通信規格」の名称に由来しており、どちらの周波数帯の電波なのかを簡単に見分けるための重要な目印です。

Wi-Fiの技術仕様は「IEEE 802.11」という国際標準規格で定められています。この末尾に付くアルファベットが規格の世代を示しており、それぞれが使用する周波数帯と紐付いています。

| SSIDに含まれる文字 | 周波数帯 | 主な通信規格の例 |

|---|---|---|

| G (またはg) | 2.4GHz | IEEE 802.11g / n / ax |

| A (またはa) | 5GHz | IEEE 802.11a / n / ac / ax |

このように、「G」は規格名「11g」、「A」は「11a」に由来していると覚えると分かりやすいでしょう。最近のルーター製品では、ユーザーの利便性を考え、「BUFFALO-XXXX-2G」「BUFFALO-XXXX-5G」のように、より直感的に周波数帯を明記している場合も増えています。もしお使いのスマホのWi-Fi設定画面で「aterm-XXXXXX-A」と「aterm-XXXXXX-G」という2つの選択肢があれば、前者が5GHz、後者が2.4GHzの電波であると確実に判断できます。

この「A」と「G」の違いを覚えておくだけで、今どちらの周波数帯に接続しようとしているのか一目でわかるので便利ですよ。まずはご自身のスマホの設定画面を確認してみてください。

2.4GHz帯のメリットと注意点

家電ユニバース作成イメージ

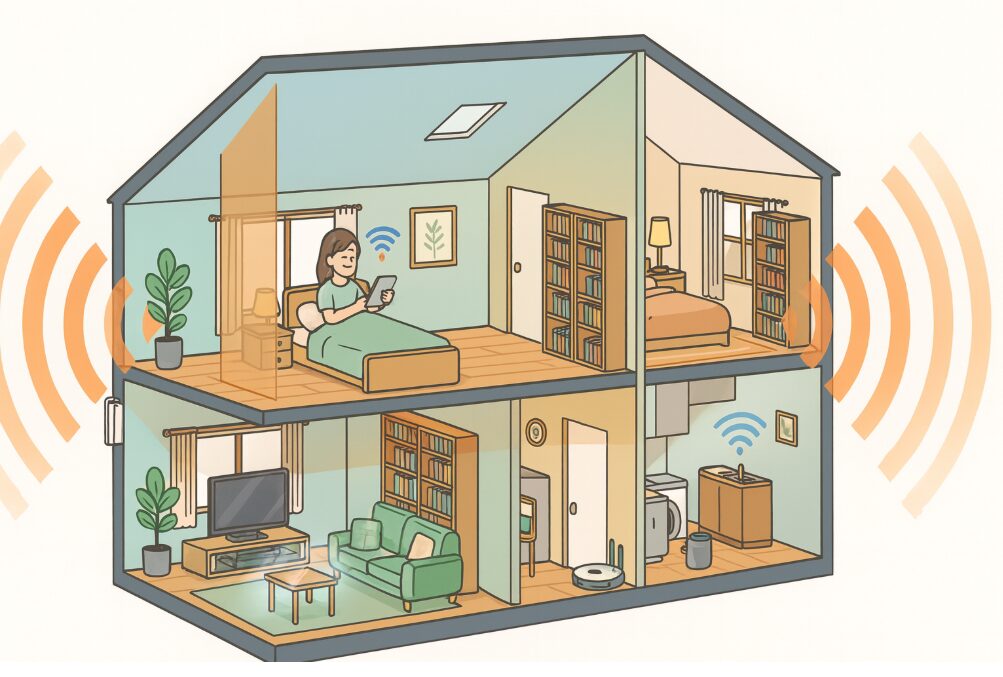

2.4GHz帯は、Wi-Fiが普及し始めた初期から利用されている周波数帯です。そのため、古いパソコンやゲーム機、IoT家電に至るまで、非常に多くの機器が対応しているという互換性の高さが魅力です。この周波数帯の最大の物理的なメリットは、電波の性質上、遠くまで届きやすく、壁や床、家具などの障害物にも強いという点にあります。

例えば、鉄筋コンクリートのマンションでWi-Fiルーターをリビングに設置している場合でも、壁を隔てた書斎や寝室、あるいは階下の部屋まで電波が届きやすいのが2.4GHz帯です。そのため、ルーターから離れた場所でスマホを利用する際には、電波のアンテナ本数が減りにくく、接続が安定しやすい傾向にあります。

2.4GHz帯が適している利用シーン

- Wi-Fiルーターから離れた部屋での利用

- プリンターやスマートスピーカー、IoT家電など、速度より接続の安定性を重視する機器

- 古い規格にしか対応していないパソコンやゲーム機

2.4GHz帯の最大の注意点:深刻な電波干渉

家電ユニバース作成イメージ

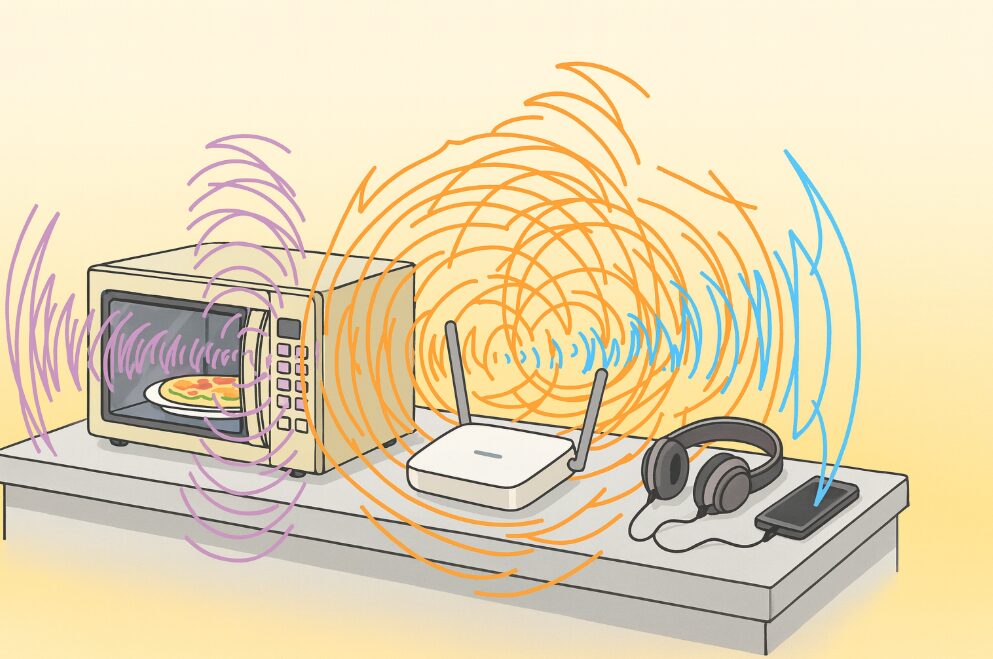

2.4GHz帯の大きなデメリットは、他の多くの機器と電波干渉を起こしやすいことです。この周波数帯はISMバンドと呼ばれ、Wi-Fiだけでなく、電子レンジ、Bluetooth機器(イヤホン、マウス等)、コードレス電話、ベビーモニターなど、様々な無線機器が自由に利用しています。そのため、これらの機器を同時に使用すると電波同士が衝突し、通信速度が著しく低下したり、接続が頻繁に途切れたりすることがあります。特にマンションなどの集合住宅では、近隣の部屋のWi-Fi電波とも干渉し合うため、チャンネルが非常に混雑し、本来の性能を発揮できないケースが少なくありません。

安定しているけれど速度はそこそこ、そして混雑に弱いというのが2.4GHz帯の基本的な性質だと覚えておくと良いでしょう。

5GHzの弱点は何ですか?壁や距離

家電ユニバース作成イメージ

5GHz帯は、2.4GHz帯に比べて新しい周波数帯で、その高速通信が最大の魅力です。しかし、その一方で明確な物理的弱点も存在します。結論から言うと、5GHz帯の最大の弱点は「障害物に弱く、電波が遠くまで届きにくい」ことです。

5GHzの電波は周波数が高いため直進性が強く、エネルギーが障害物に吸収されやすい特性を持っています。そのため、壁や床、厚いドア、さらには本棚のような大きな家具などがあると、電波が著しく遮られたり減衰(弱まること)したりします。このため、Wi-Fiルーターが設置されている部屋では非常に高速で快適に通信できていても、壁を一枚隔てただけで急に電波のアンテナが1〜2本減り、通信が不安定になるケースは日常的に起こります。

豆知識:DFSによる通信の瞬断

5GHz帯にはもう一つ知っておくべき特性があります。5GHz帯の一部の周波数(W53/W56)は、気象レーダーや航空レーダーでも利用されています。そのため、Wi-Fiルーターはこれらのレーダー波を検知した場合、干渉を避けるためにチャンネルを即座に変更する「DFS(Dynamic Frequency Selection)」という機能の搭載が総務省の電波利用ホームページでも定められています。この機能が作動すると、通信が一時的に(最大1分間)切断されることがあります。通常は稀な現象ですが、空港の近くや特定の環境下では発生する可能性があることも覚えておくとよいでしょう。

このように、5GHz帯の性能を最大限に引き出すには、Wi-Fiルーターとスマホの間にできるだけ障害物がない、見通しの良い環境が理想的です。ルーターからの距離や、部屋の構造が通信品質に大きく影響する点を理解しておく必要があります。

通信速度は結局どちらが早い?

通信速度に関して、様々な条件を考慮した上での結論は、「電波環境が良い場所では5GHz帯の方が圧倒的に早く、環境が悪くなると2.4GHz帯の方が速くなる場合がある」となります。

理論上の最大通信速度を比較すると、その差は歴然です。例えば、広く普及しているWi-Fi 5(IEEE 802.11ac)は5GHz帯専用の規格で、最大6.9Gbpsという高速通信を実現します。一方、2.4GHz帯で主に使われるWi-Fi 4(IEEE 802.11n)の最大速度は600Mbpsであり、数字の上では10倍以上の差があります。

これは、5GHz帯の方がより広いデータの通り道(帯域幅)を確保できるためです。道路で例えるなら、2.4GHz帯が片側1車線の一般道だとすれば、5GHz帯は複数の車線を持つ広大な高速道路のようなものです。そのため、4K動画のストリーミング再生や、数十ギガバイトに及ぶ大容量のゲームデータのダウンロード、低遅延が求められるオンラインゲームなど、通信速度が重要になる用途では5GHz帯が非常に有利です。

環境による速度の逆転現象

ただし、これはあくまでWi-Fiルーターの近くなど、電波が安定して届く理想的な環境での話です。前述の通り、5GHz帯は障害物に非常に弱いため、ルーターから離れたり、複数の壁を隔てたりすると、速度は劇的に低下します。その結果、電波が減衰した5GHz帯(例:10Mbps)よりも、遠くまで安定して届いている2.4GHz帯(例:30Mbps)の方が実測値では速くなるという「速度の逆転現象」も十分に起こり得るのです。

5GHzはなぜ早いのですか?その仕組み

5GHz帯が2.4GHz帯よりも高速な通信を実現できる背景には、主に2つの技術的な要因があります。それは「利用できる周波数の帯域幅が圧倒的に広い」ことと、「電波干渉が極めて少ないクリーンな環境」であることです。

より広い帯域幅と多車線化技術

まず、5GHz帯は2.4GHz帯に比べて利用できる周波数の範囲(チャンネル数)が多く、確保できる帯域幅が広大です。これを「高速道路」に例えると、2.4GHzが比較的狭い2〜3車線の道路であるのに対し、5GHzは8車線以上もある非常に広い道路のようなものです。一度に大量のデータ(車)をスムーズに流すことができます。

さらに5GHz帯では「チャネルボンディング」という技術が効果的に利用されます。これは、隣接する複数の車線(チャンネル)を束ねて、さらに巨大な一つの通信路として利用する技術です。これにより、通信速度を2倍、4倍と飛躍的に向上させることが可能になっています。

電波干渉の少なさ

もう一つの決定的な理由は、電波干渉の少なさです。前述の通り、2.4GHz帯は電子レンジやBluetooth機器、近隣のWi-Fiなど、様々な電波で常に渋滞している状態です。一方で、5GHz帯は基本的にWi-Fi専用で利用される周波数帯であり、他の家電製品からの干渉(横槍)を受けることがほとんどありません。

つまり、5GHz帯は「広くて交通量も少ない、Wi-Fi専用の高速道路」を走行できるようなもの。だからこそ、他の影響を受けずに安定した高速通信が可能になるわけですね。

2.4GHzと5GHzどっちを選ぶ?スマホでの最適な接続法

- 回線速度はどれくらいが普通ですか?

- 2.4ghzと5ghzの同時使用にデメリットは?

- 自動切り替えはどっちがいい?テレビの場合

- 実際の利用者の口コミをチェック

- スマホは2.4GHzと5GHzどっちを選ぶべきか

回線速度はどれくらいが普通ですか?

家電ユニバース作成イメージ

スマホでインターネットを利用する際、「普通の」回線速度がどれくらいなのかは、多くの方が気にするポイントです。快適とされる速度の目安は、利用する目的によって大きく異なります。一般的に、通信速度は「下り(ダウンロード)」と「上り(アップロード)」で示され、Web閲覧や動画視聴では特に下り速度が重要です。

以下に、総務省の資料なども参考に、用途別の快適な通信速度の目安をまとめました。(出典:総務省)

| 用途 | 快適な下り速度の目安 | 補足 |

|---|---|---|

| メッセージ送受信 (LINE等) | 1Mbps | テキスト中心なら問題なし |

| Webサイト閲覧 | 1Mbps~10Mbps | 画像が多いサイトは速度が求められる |

| SNS (写真・動画閲覧) | 3Mbps~10Mbps | 動画の読み込みには安定性が必要 |

| 動画視聴 (標準画質) | 5Mbps | YouTubeの480pなど |

| 動画視聴 (高画質・HD) | 10Mbps~20Mbps | YouTubeの1080pや各種配信サービス |

| 動画視聴 (4K) | 25Mbps以上 | 非常に多くのデータ量を必要とする |

| オンラインゲーム | 30Mbps~100Mbps以上 | 速度に加え、応答速度(Ping値)も重要 |

このように、Webサイトの閲覧やSNS程度であれば10Mbpsもあれば十分ですが、家族それぞれが高画質な動画視聴やオンラインゲームを同時に楽しみたい場合は、常に安定して25Mbps以上の速度が望ましいと言えます。Wi-Fiに接続している状態で、インターネット上のスピードテストサイトやアプリを利用し、ご自身の環境がこれらの目安を満たしているか確認してみることをお勧めします。もし速度が不足している場合は、5GHz帯への接続を試す価値があります。

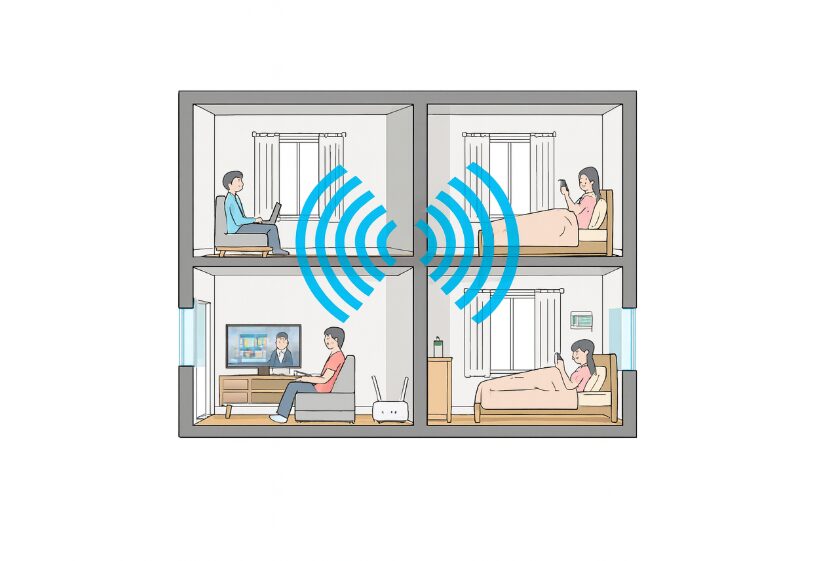

2.4GHzと5GHzの同時使用にデメリットは?

家電ユニバース作成イメージ

「2.4GHzと5GHzを同時に使うと、電波がぶつかり合って何かデメリットがあるのでは?」と心配される方がいますが、結論から言うと、Wi-Fiルーターが両方の電波を同時に発信すること自体に、利用者側のデメリットは全くありません。

現在のほとんどのWi-Fiルーターは、2.4GHzと5GHzの電波を同時に発信できる「デュアルバンド」対応が標準です。これは、それぞれの周波数帯を独立して処理する回路を持っているため、お互いが干渉し合うことなく、それぞれの特性を最大限に活かすことができます。

これにより、利用者は自宅のデバイスをその特性に応じて最適なネットワークに振り分ける、といった高度な使い分けが可能になります。

デバイスの最適な振り分け例

- 【5GHzに接続】: リビングで4K動画を視聴するテレビ、オンラインゲームをプレイするパソコンやゲーム機、大容量のデータをやり取りするスマホやタブレット。

- 【2.4GHzに接続】: 2階の寝室にあるスマートスピーカー、玄関のスマートロック、お風呂場で使う防水スピーカー、ロボット掃除機やプリンターなどのIoT家電。

このように、それぞれの周波数帯の長所を活かしてデバイスを適切に振り分けることで、家全体のWi-Fiネットワークの混雑を緩和し、パフォーマンスを最適化できます。それぞれの電波が干渉し合うこともないため、むしろ積極的に同時利用(=使い分け)をすることが推奨されます。

注意点として、1台のスマホが同時に2.4GHzと5GHzの両方に接続することはできません。Wi-Fiの接続先は、常にどちらか一方を選択することになります。

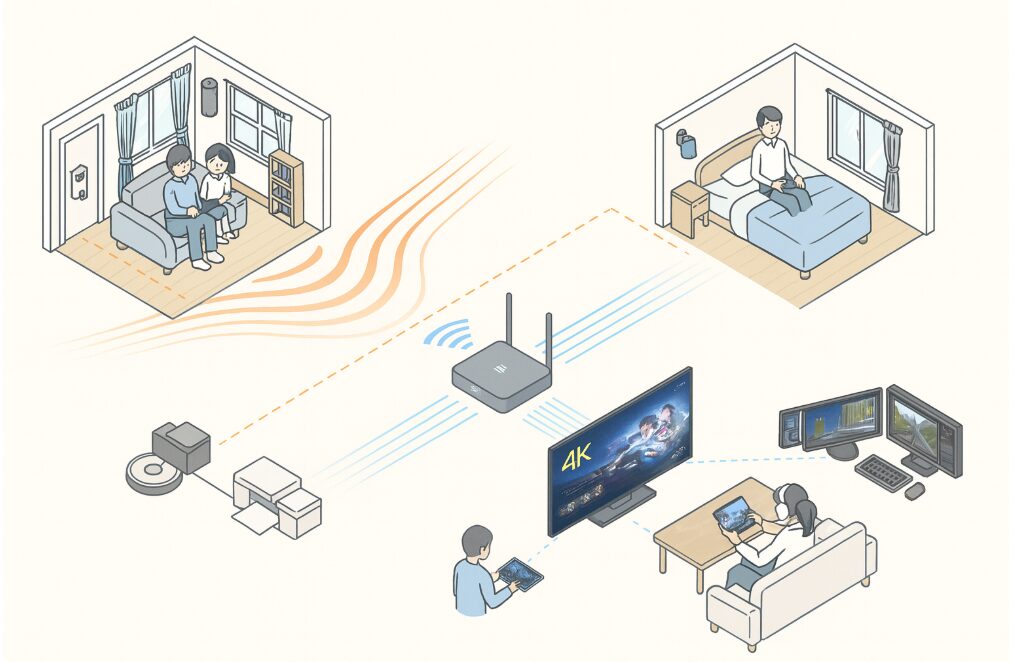

自動切り替えはどっちがいい?テレビの場合

最近の高性能なWi-Fiルーターには、「バンドステアリング」や「メッシュWi-Fi」といったインテリジェントな機能が搭載されていることがあります。これは、接続するスマホやテレビなどのデバイスの場所や電波状況、ネットワークの混雑具合をルーター自身が常に監視し、2.4GHzと5GHzのうち、その瞬間に最も快適な周波数帯へ自動的に接続を切り替えてくれる非常に便利な機能です。

この機能が有効になっているルーターでは、Wi-Fiのネットワーク名(SSID)が2.4GHzと5GHzで共通の一つに統合されます。利用者はどちらの周波数帯に接続するかを一切意識する必要がなく、ただそのSSIDに接続するだけで、あとはルーターが最適な通信を維持してくれます。

特に、4Kストリーミングやオンラインライブなど、大容量かつ途切れない通信が求められるテレビの場合、この自動切り替え機能は絶大な効果を発揮します。通常は高速な5GHz帯に接続して高画質映像をスムーズに受信し、電子レンジの使用などで一時的に5GHz帯の電波が不安定になった際には、即座に安定している2.4GHz帯へ自動で切り替えてくれるため、映像が止まったり画質が落ちたりするリスクを最小限に抑えることができます。

「どっちに繋げばいいか毎回考えるのは面倒」という方にとっては、接続先を賢いルーターに完全に任せられるので非常に快適です。Wi-Fiルーターの買い替えを検討する際は、この「バンドステアリング」機能の有無を一つの重要な判断基準にすることをお勧めします。大手メーカーのウェブサイトでも、この機能は詳しく解説されています。(参考:株式会社バッファロー「バンドステアリングLite機能とは」)

実際の利用者の口コミをチェック

2.4GHzと5GHzの使い分けについて、インターネット上のレビューサイトやSNSでは、多くのユーザーがその特性を実感する声を投稿しています。理論だけでなく、実際の体験談を見てみると、その違いがより明確になります。

5GHz帯に関する良い口コミ・評判

- 「リビングのルーターの目の前でスピードテストしたら、契約している光回線の速度がほぼそのまま出た。動画の読み込みがゼロになって感動。」

- 「今まで電子レンジを使うとWi-Fiが必ず切れていたが、5GHzに変えてから全く問題なくなり、ストレスから解放された。」

- 「オンラインゲームでのラグ(遅延)が明らかに改善された。対戦ゲームで有利になった気がする。」

5GHz帯に関する悪い口コミ・評判

- 「ルーターのある部屋から廊下に出ただけでアンテナが2本減る。壁一枚でこんなに違うとは思わなかった。」

- 「鉄筋コンクリートのマンションだと、隣の部屋に移動するだけで5GHzは使い物にならない。結局2.4GHzに戻した。」

- 「お風呂場やトイレでは2.4GHzじゃないとまず繋がらない。」

これらの口コミからも、Wi-Fiルーターの近くで最高のパフォーマンスを求めるなら5GHz、距離や障害物がある場所での接続安定性を確保するなら2.4GHzという、基本的な使い分けが非常に有効であることが伺えます。多くの方が、自宅の間取りやライフスタイルに合わせて両方の周波数帯を賢く使い分けることで、快適なインターネット環境を構築しているようです。

スマホは2.4GHzと5GHzどっちを選ぶべきか

- Wi-Fiの電波には性質の異なる2.4GHzと5GHzの2種類がある

- SSIDの末尾にある「A」が5GHz、「G」が2.4GHzを見分ける一般的な目印

- 2.4GHzは障害物に強く、ルーターから遠い部屋まで電波が届きやすいのが最大の長所

- ただし2.4GHzは電子レンジやBluetoothなどと電波干渉しやすく速度が不安定になりがち

- 5GHzはWi-Fi専用に近い電波で干渉が少なく、通信速度が非常に速い

- 5GHzの弱点は壁や床などの障害物に弱く、電波が届く距離が短いこと

- 速度を最優先するなら、基本的には5GHzへの接続がおすすめ

- 高画質な動画視聴やオンラインゲーム、大容量ダウンロードには5GHzが最適

- Wi-Fiルーターから離れた部屋で使う場合は、安定性を重視して2.4GHzを選ぶ方が快適なことがある

- ルーターが両方の電波を同時に発信していても技術的なデメリットはない

- デバイスの特性や利用場所に応じて、最適な周波数帯へ接続を振り分けるのが最も賢い使い方

- バンドステアリング機能付きのルーターなら、最適な電波へ自動で切り替えてくれるので便利

- テレビなど通信が途切れてほしくない大容量通信機器には、自動切り替え機能が特に有効

- どちらが良いか迷ったら、まず5GHzに接続してみて、不安定に感じるようなら2.4GHzを試すのが良い

- 最終的には、利用する場所や目的に合わせて2つの周波数帯を柔軟に使い分けることが最も重要

と散らかったデスク-120x68.jpg)